新疆第一次⑧丨“传世绝唱”第一次跃然纸上

天山网-新疆日报记者 梁伟

1959年5月21日,《新疆日报》第3版。一行朴素的标题《党抢救了一首伟大史诗》下,油墨字迹清晰如昨。作者万桐书笔端流淌着紧迫与振奋:在自治区文化厅组织的“十二木卡姆整理工作组”历经四年多艰苦卓绝的努力后,这份濒临湮灭的维吾尔族艺术瑰宝,其音乐与歌词已被完整记录、整理,“正争取在10月1日前印刷出版,向国庆献礼”。

这简短文字,指向一个划时代的“第一次”:在历史长河中仅靠口耳相传、飘摇数百年的伟大史诗“十二木卡姆”,即将第一次跃然纸上,凝固为永恒文本,获得新生。

时光倒流至新中国成立初期的新疆,十二木卡姆的传承岌岌可危。这部包含12部大曲、170多首歌曲和72首乐曲的宏大乐章,完整演唱需20多个小时。其唱词是维吾尔族历史情感与艺术智慧的结晶,既有诗人的精妙诗章,也不乏“我是祖国的歌声,像天鹅回翔在原野上”般直抒胸臆的民间歌谣。然而,在旧时代的漫漫长夜中,民间艺人备受摧残,至1950年,能完整演唱全套大曲者,仅存两三位垂暮老人。这份承载民族灵魂的声音,正滑向万劫不复的深渊。

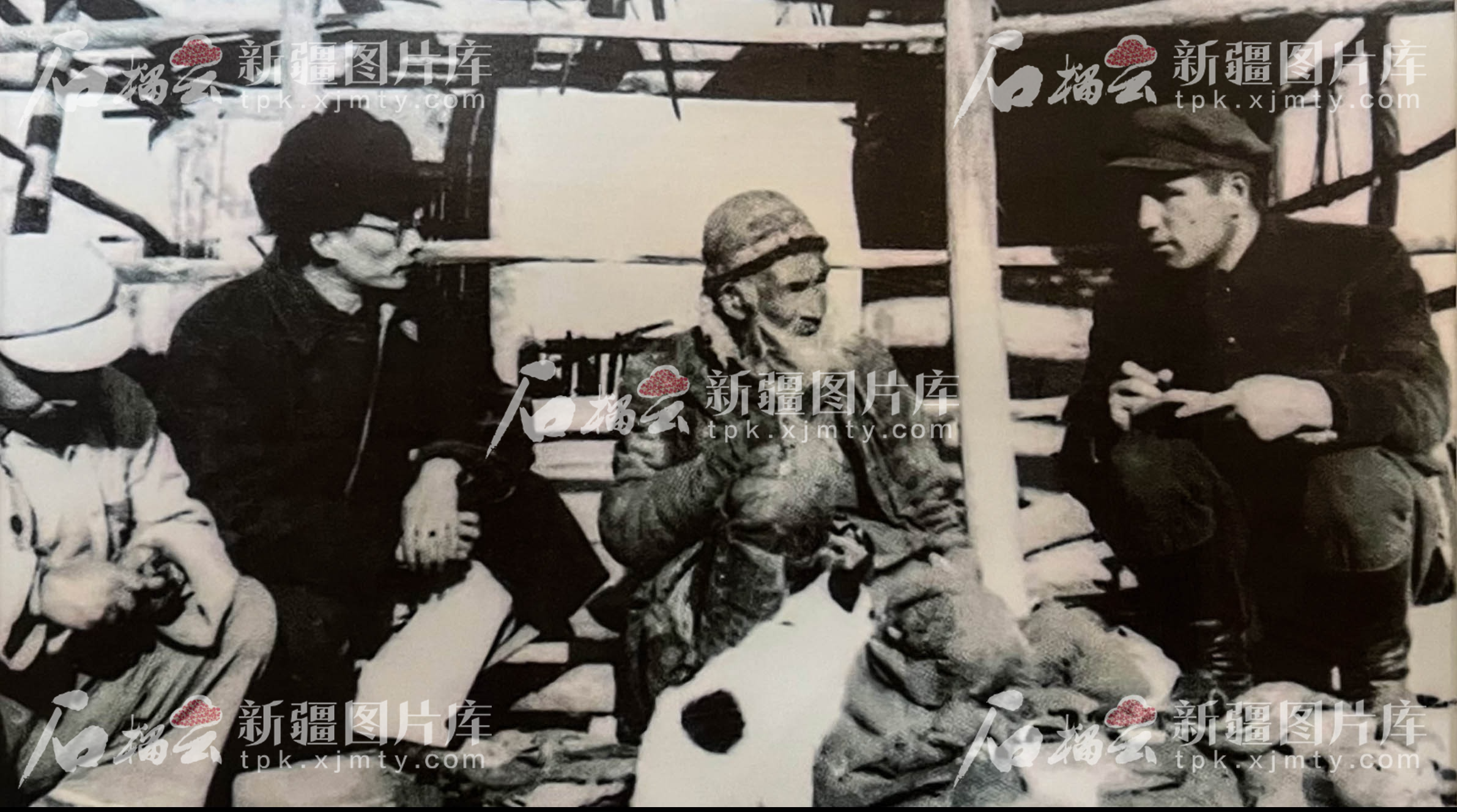

20世纪50年代,万桐书(前排左二)、吐尔迪·阿洪(前排右二)等十二木卡姆整理工作组成员合影。(新疆图片库提供)

是党的文化政策,点燃了抢救的火炬。1951年,中央音乐学院委派万桐书到新疆,组建“十二木卡姆整理工作组”。抢救,从“留声”开始。工作组寻访到喀什的木卡姆大师吐尔迪·阿洪等老艺人。在简陋的“录音棚”——铺着地毯的房间里,73岁的吐尔迪·阿洪与儿子卡吾力·吐尔迪,一个打手鼓,一个拉响萨塔尔,两个多月的执着与汗水,最终凝结为新中国对十二木卡姆首次完整的声音记录——24盘珍贵的钢丝录音带。濒危的绝唱,第一次被现代技术挽留于时空。

20世纪50年代,万桐书(左二)与同事在南疆收集整理十二木卡姆。(新疆图片库提供)

录音仅是起点,更艰巨的挑战接踵而至——记谱与译词。木卡姆乐律繁复精妙,远超西洋五线谱的常规表达。万桐书面临前所未有的技术难题:音符的微妙滑动、独特的吟唱韵味,如何在谱面上精准捕捉?他查阅典籍,反复试验,开创性地编制了顺滑音、吟音等特殊符号,甚至为手鼓节奏创编独特的二线谱,硬是在五线谱框架下,为木卡姆的灵魂找到了精确的“文字家园”。歌词翻译同样是一座高山。吐尔迪·阿洪演唱中大量的古语,工作组召集诗人、翻译家、语言学者,一段录音对应一段唱词,反复核对、推敲,先整理为现代维吾尔文,再译为国家通用语言文字。

1960年,《十二木卡姆》(乐谱总集)正式出版,标志着这场历时近十年的抢救工程结出丰硕成果,实现了稀世瑰宝从口传到文本的“第一次”历史性跨越。时任自治区主席赛福鼎·艾则孜在序言中高度评价:“这是党的民族政策在文化战线上又一显著的成就。”这部审定乐曲320首、歌词2990行的总集,不仅完整保留了吐尔迪·阿洪演唱的精华,更从根本上改变了十二木卡姆的传承方式,为后世研究、学习与创新奠定了不可撼动的基石。

这“第一次”的深远回响,穿越时空,激荡至今。2005年,“中国新疆维吾尔木卡姆艺术”成功入选联合国教科文组织“人类口头和非物质遗产代表作”,成为全人类共同守护的珍宝。

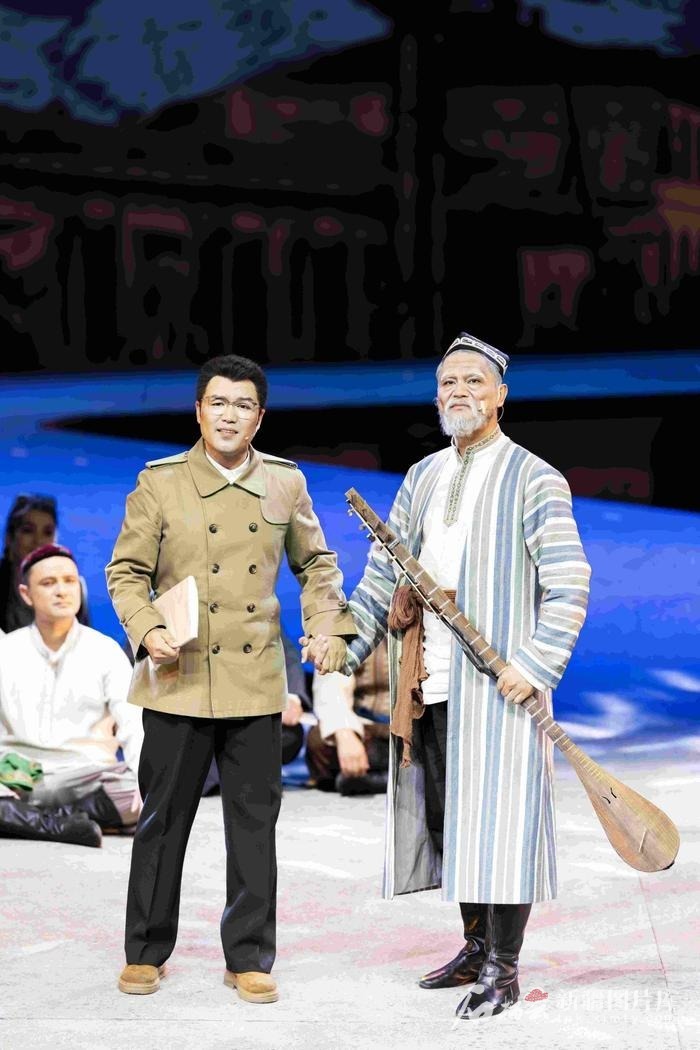

历史并未忘记这场伟大抢救的领衔者。万桐书的名字,已与十二木卡姆紧紧相连。2025年7月,他的故事首次搬上歌剧舞台,《木卡姆恋歌——万桐书》以艺术的形式重温那段燃情岁月;他亲笔书写的《十二木卡姆万桐书记谱手稿》,作为这场文化抢救工程最原始、最珍贵的见证,2025年6月入选《中国档案文献遗产名录》,成为国家记忆的永久珍藏。

歌剧《木卡姆恋歌——万桐书》剧照。粟国光摄

十二木卡姆的命运交响,奏响的正是中国共产党领导下的文化抢救、保护与传承的恢弘乐章。1960年的“第一次”印刷出版,是让传世绝唱重获新生的起点,是民族文化瑰宝在党的阳光下璀璨绽放的明证,更是各民族优秀传统文化在祖国大家庭中得到珍视与传承的生动写照。这卷凝固史诗的乐谱,无声诉说着“各美其美,美美与共”的深刻内涵,成为铸牢中华民族共同体意识进程中一曲永不落幕的壮丽和鸣。

本栏目图片由新疆图片库提供