何以中国丨大唐考勤真相:新疆残片里的鞭笞与百日假期

“滴!打卡成功”——这是现代上班族再熟悉不过的日常。但你是否想过,千年前的唐代“公务员”们,是如何记录出勤、请假的呢?

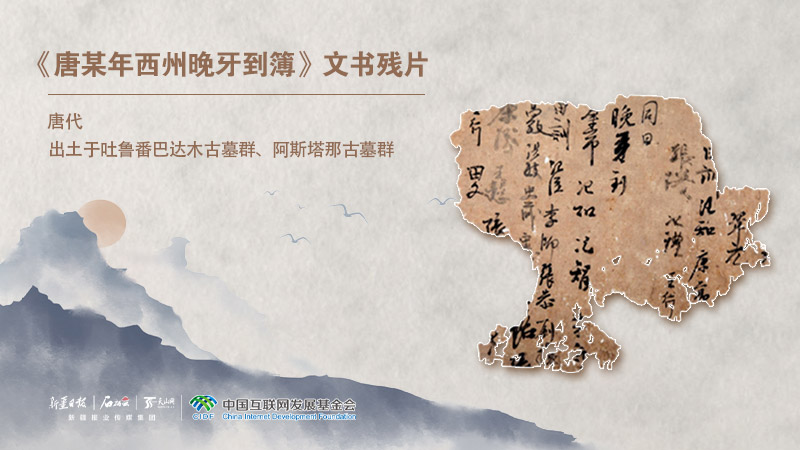

在吐鲁番的沙土之下,一组名为《唐某年西州晚牙到簿》的文书残片为我们揭开了答案。原来“上班打卡”和“请假条”的历史,远比我们想象的要悠久得多,其制度的严苛与周全,甚至让今人咋舌。

这组出土于吐鲁番巴达木古墓群和阿斯塔那古墓群的文书残片共11件,记录了唐高宗、武则天时期,高昌县各乡官员夜间值班的签到情况。与之对应的《唐西州高昌县诸乡里正上直暨不到人名簿》,则记载了乡里杂役到县衙值班的考勤记录。据了解,西州是按唐朝制度运转,吐鲁番出土的这些文书,生动展现了唐代为保障官吏出勤而实施的点名制度。

在唐代,州县官员实行“朝衙”和“晚衙”的半日工作制,上班必须点名签到,下班严禁早退(下班“鼓点”响了才能回家)。考勤对象主要为官员和典吏,官员工作强度不大,只需参加“朝晚衙”的签到,而典吏工作强度要比官员大很多,他们除了“朝晚衙”签到上班,“晚衙”后还要轮流值班。此外,唐代考勤也极其严格:点名一次不到鞭笞十下,两次不到鞭笞二十下(每日最多罚两次),全天未到按旷工论处。“翘班”值班同样严惩不贷。

与严苛考勤形成鲜明对比的是优厚的休假制度。《唐六典》规定,唐代官员除40多个法定节假日外,还有辍朝假、定省假、婚丧假等。遇到农忙、探亲、换季等时节也可请假,全年假期多达100余天。

这些泛黄的文书残片,仿佛瞬间拉近了我们与唐代“打工人”的距离,原来,“全勤奖”的执念自古有之,“钉钉打卡”的雏形早已在千年前的鼓点中回响。它们穿越时空,提醒着我们:工作的纪律与生活的平衡是人类社会永恒的课题,古今皆然。下一次打卡时,或许我们会对屏幕上的时间记录,多一份历史的遐思。

监制:丁涛

统筹:冯婷、喻鹏涛

策划:葛惠芹、廖映月

编辑、制图:赵静

出品:新疆日报社(集团)

指导单位:中央网信办网络传播局、新疆维吾尔自治区党委网信办

协作单位:新疆维吾尔自治区文物局、新疆维吾尔自治区文博院、新疆维吾尔自治区博物馆

支持单位:中国互联网发展基金会